(更新日: )

第二種電気工事士の筆記試験に計算問題はつきものですが

数学が苦手な方でもあきらめる必要はありません

かりに計算問題が全問不正解だった場合でも合格する事は可能です

電気工事士筆記試験対策

これは私自身が第二種電気工事士の資格を取得した時の経験に基づいてお話します。

電気工事士資格は国家資格なので難易度が高いイメージがありますが、第二種電気工事士についてはそれ程難関ではありません。参考書などを利用してきちんと学習すれば独学でも十分合格出来ると思います。

試験の概要

- 解答ほ四肢択一方式でマークシートに記入

- 試験時間120分

- 出題数50問

- 合格ライン100点満点中の60点

筆記試験の進め方コツ

全体の約2割程度に計算問題が出題されます。試験の際には計算問題を後回しにして、その他の問題を先に全て回答しましょう。

その後、残りの時間で落ち着いて計算問題にとりかかって下さい。

計算が分からなくても、解答欄を空白で提出するような事は絶対にしないでください。

マークシートなので、記入さえすれば当たる可能性はあります。

学習のポイント

数学が苦手な方は中学数学の参考書などで復習を行って下さい。

出来るだけ多くの練習問題を繰返し解きましょう。インターネット上で過去問題なども容易に入手出来るので活用してみてください。過去問題がそのまま出題される事もあるようです。

工具、計測器、部材の名称や使用方法など写真入りの問題が多く出題されます。ここは記憶していれば必ず答えられる問題なので、参考書に出ているものは全て暗記して下さい。全てといっても、びっくりする程の量ではありませんので。

電気の基礎『電圧』 『電流』 『抵抗』 『交流』 『直流』 『並列』 『直列』などはしっかりと理解しておきましょう。

筆記試験に必要な数学

「方程式」 「ルート(√)」 「三角比(sin/cos/tan)」 「三平方の定理」が第二種電気工事士の試験で必要な数学ですが、数学が苦手な方はまず「分数」を覚えて(思い出して)ください。

次に「オームの法則」 「合成抵抗」を理解して、その二つに関する練習問題をたくさん解いて色々なパターンに対応出来るようにしておきましょう。

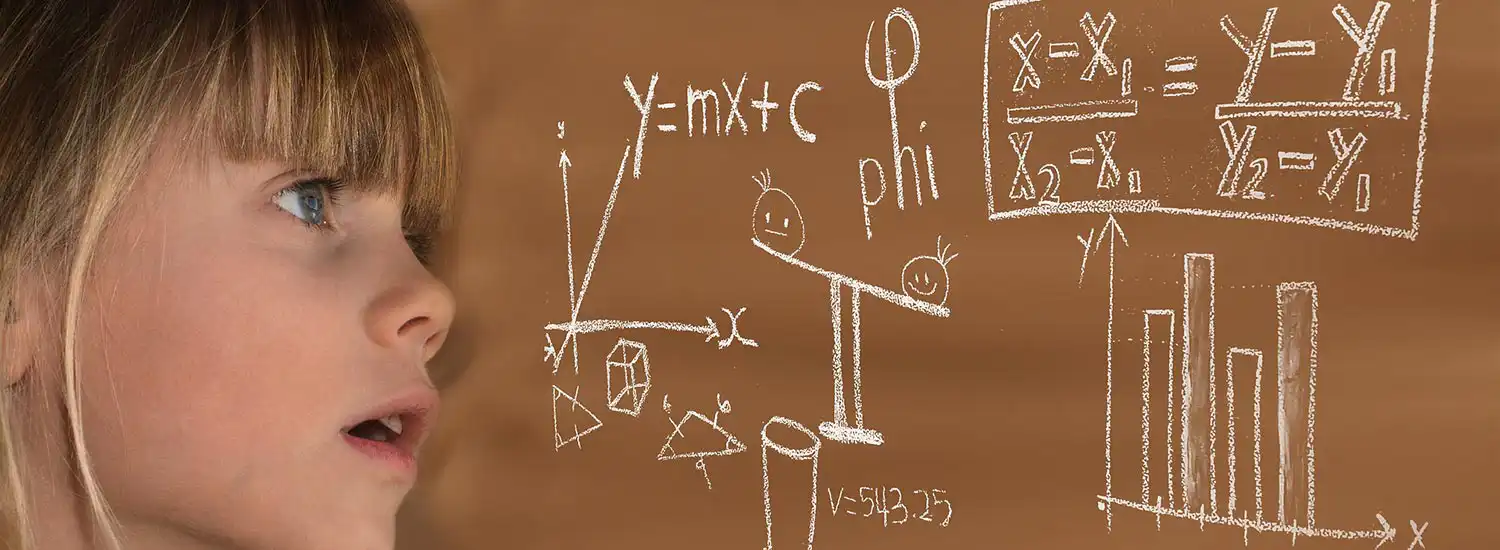

直列回路と並列回路

まずはじめに直列回路と並列回路について一度整理しておきましょう。

「そんなの知っているよ!」というあなた、これは単なるつなぎ方のはなしではないので注意して下さい。

ご存知とは思いますが念のため定番の回路を書いておきます。

これをしっかり理解していないといくら方程式を覚えても問題が解けません。

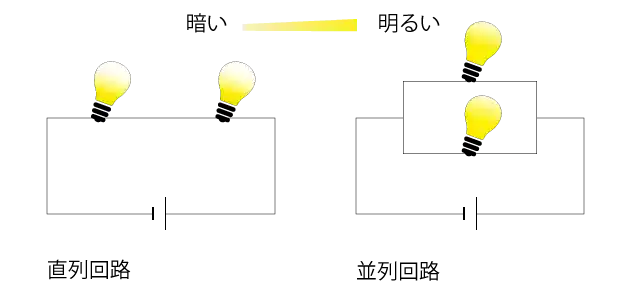

じゃあこれはどちらの回路ですか?

直列回路

直列回路の中でので「電流」 「電圧」 「抵抗」の関係を理解します。

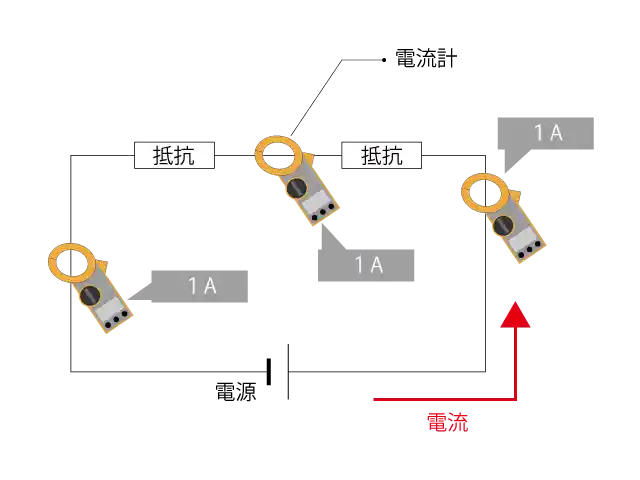

電流

回路内に流れる電流は抵抗の数や大きさ関わらず一定です。

図の様に電流計を使って回路内のどこを計っても、電流値は同じ値を表示します。

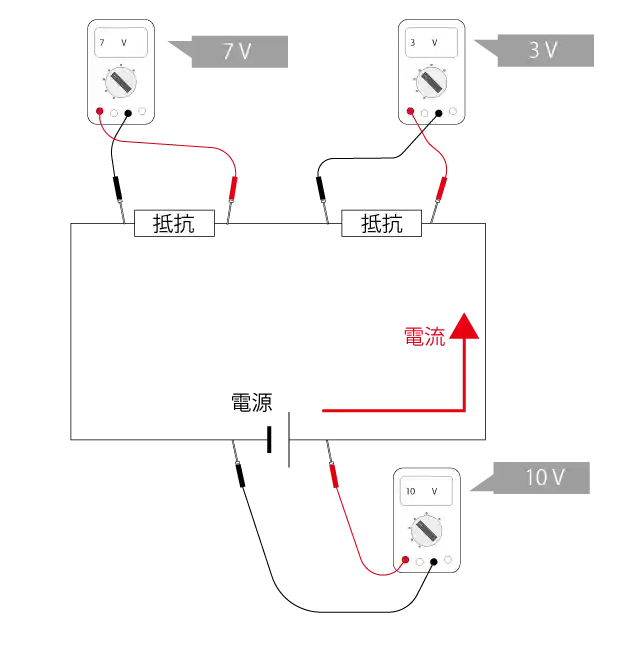

電圧

電圧は回路内に複数の抵抗がある場合、それぞれの抵抗の大きさに合わせて分散されます。これを「分圧」といいます。

直列回路の電圧はそれぞれの抵抗にかかる電圧の合計と電源電圧が等しくなります。

全体電圧:

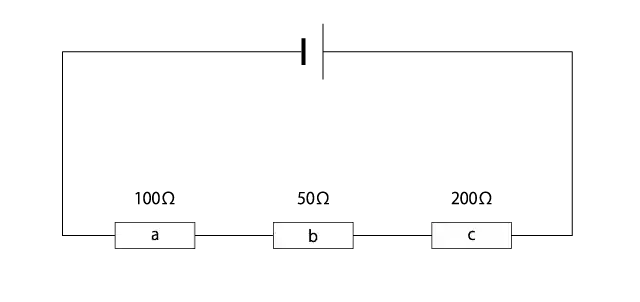

抵抗

抵抗は直列に繋げば増えた分だけ大きくなります。

図のように回路に複数の抵抗がある場合に回路全体の抵抗値を求めます。複数ある抵抗を一つの抵抗として考えたものを「合成抵抗」と言います。

合成抵抗に関する問題は必ず出題されるのでしかり覚えておきましょう。

直列回路の合成抵抗は足すだけです。抵抗がいくつ並んでも同じです。

この図の合成抵抗は:

並列回路

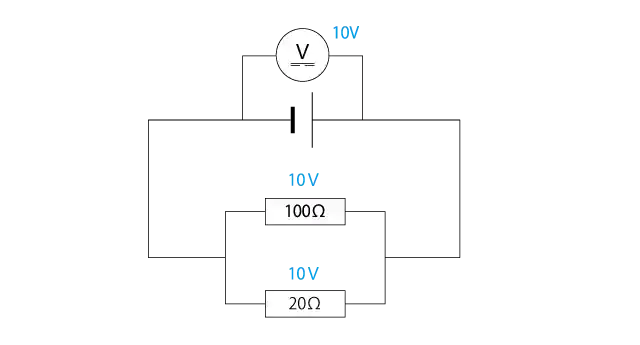

- 回路内の電圧は抵抗の数や大きさに関わらず一定です。

- 電流は回路内に複数の抵抗がある場合、それぞれの大きさに合わせて分散されます。これを「分流」といいます。

並列回路の電圧

並列回路では各抵抗にかかる電圧と回路全体の電圧が等しくなります。

豆電球を直列につなぐと暗くなり、並列につなぐと明るさが変わらないのはこれが理由です。

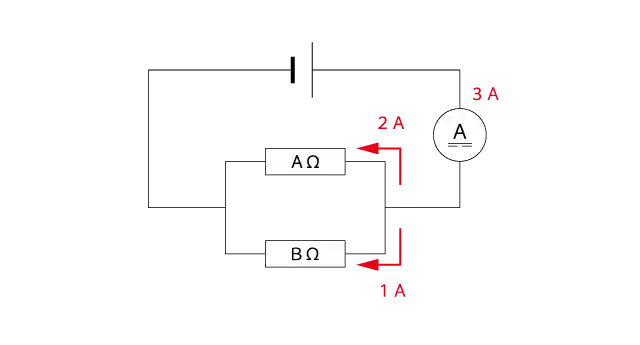

並列回路の電流値

並列回路では各抵抗に流れる電流の合計と回路全体の電流値が等しくなります。

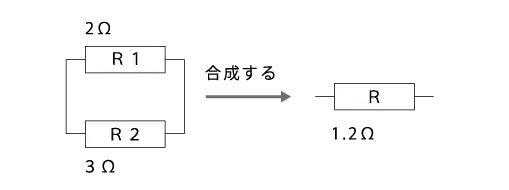

並列回路で抵抗値を求める

並列回路の合成抵抗は直列回路の様に単純ではありません。

しかし計算そのものは分数がわかれば問題ありません。

合成抵抗の公式:

図の抵抗値を公式にあてはめて確認してみましょう

但しこの公式が使えるのは図のように抵抗が2個の場合に限ります。

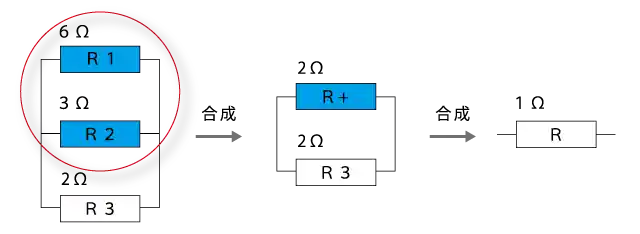

抵抗3個以上の場合

2個ずつ合成していけば大丈夫です。以下の図を参照してください。※別の方法(公式)もありますが電気工事士の試験に限定すればこれで十分です。

オームの法則

[電圧=電流×抵抗]これを記号であらわすと

または[電流=電圧/抵抗]

または[抵抗=電圧/電流]

中学生の時に習ったものですが、なんとなく覚えていますか?

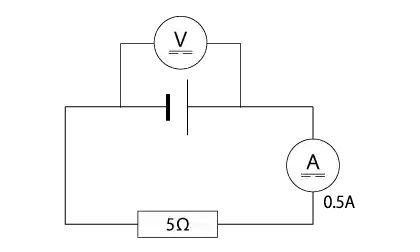

基本問題

以下の図で電圧を求めてみましょう。

ここは難しく考えずに公式にわかている数を当てはめるだけです。

過去問題

第二種電気工事士試験で実際に出題された問題です。

過去問題は電気技術者試験センターのホームページで公開されています。

年度を通して見ていくと出題の傾向が分かると思います。

端子間電圧

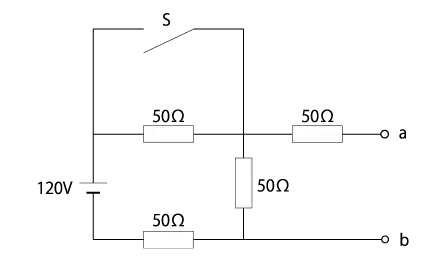

図のような回路でスイッチSを閉じた時、a-b端子間の電圧は。

この問題はちょっとしたひっかけ問題です。

スイッチをいれた時は真ん中にある抵抗には電気が流れなくなります。

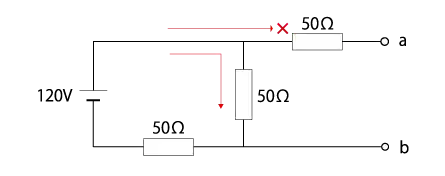

回路を分かりやすく書き直すと下のようになります。実際に抵抗が消えてなくなるわけではありませんが、この方がイメージしやすいと思うので。

a点の前にある50Ωの抵抗も無視です。a点で回路が途切れているのでここにも電気は流れません。

ここまでくるとただの直列回路になりましたね。

「直列回路の電圧はそれぞれの抵抗にかかる電圧の合計と電源電圧が等しくなる」でしたよね。

2つの抵抗値が同じなので、ここは計算するまでもなく答えは60Vと言う事になります。

線間電圧

この問題は理屈が分かっていないと理解しがたい問題なので、あえて取り上げてみました。

過去に何度か出題されているので、パターンとして解き方を覚えておいても良いかと思います。

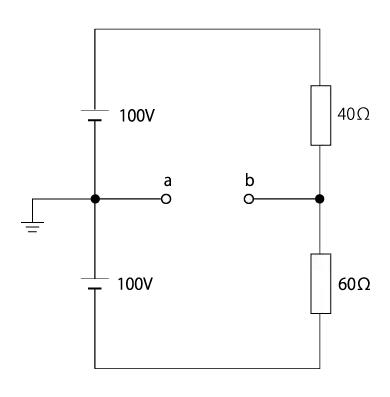

図のような直流回路でa-b間の電圧[V]は。

-

オームの法則を使ってこの回路に流れる電流値を求めます。

回路の電圧が200V,抵抗(合成)が100Ωなので200/100=2A

-

次に抵抗40Ωにかかる電圧を求めます。オームの法則から40×2=80Vになります。

-

次にb地点での電位を求めます。100V-80V=20vとなります。

-

a地点はアースされている(接地点)ので電位が0となります。

-

よってa-b間の電圧は20Vです。